- Home

- Ordine

- Infermiere e Formazione

- Per gli Iscritti

- Libera Professione

- Modulistica

- News ed Eventi

- Contatti

Coronavirus. I rischi dello stigma sociale

“Coronavirus, quando la paura del contagio serve solo a mascherare il razzismo”, “Roma vietata ai cinesi”, e ancora: “I cinesi sempre più emarginati a causa del coronavirus”, “Coronavirus, ‘aggrediti perché cinesi’”. Sono solo alcuni titoli, forse un po’ eccessivi, ma indicativi di un rischio reale e ben presente: quello dello stigma sociale, che si verifica quando le persone associano negativamente una malattia infettiva, come COVID-19, a una popolazione specifica.

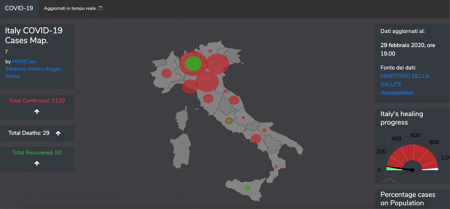

Ironizzando, potremmo dire che adesso i cinesi dovrebbero proteggersi dagli italiani (il numero di casi in Cina continua a diminuire, mentre aumenta in Italia – il rapporto dell’Oms del 28 febbraio riportava 650 casi in totale). Tornando seri, aggiungiamo che ogni forma di discriminazione è figlia dell’ignoranza e genera mostri. Anche, e non solo, quando si tratta di malattie infettive. Lo ricorda l’Oms in un rapporto del 24 febbraio in cui si nota che “dall’emergere di COVID-19 abbiamo assistito a casi di stigmatizzazione pubblica tra popolazioni specifiche e all’aumento di stereotipi dannosi”. In particolare “vi è un numero crescente di segnalazioni di stigmatizzazione pubblica contro persone provenienti da aree colpite dall’epidemia”.

Non ci stupisce. La nostra storia abbonda di esempi di discriminazione associati a patologie. Durante l’epidemia di SARS nel 2003, secondo un’analisi condotta negli Stati Uniti, si è sviluppato un forte sospetto e paura nei confronti delle persone di origine asiatica, indipendentemente dalla presenza di reali fattori di rischio di essere affetti dalla malattia.

I catalizzatori della paura, nel corso della più recente pandemia influenzale H1N1, sono stati gli individui provenienti (o che sembravano provenire) dal Messico, dove sono stati riportati i primi casi. Complice una copertura mediatica che, per quanto utile come mezzo di informazione, ha incitato alla paura e ha creato un clima maturo per lo stigma. E poi l’epidemia di colera del 1973 a Napoli, la febbre gialla in America Latina nel 1850. Gli esempi, appunto, sono numerosi.

Oggi, secondo il quotidiano cinese Global Times, la discriminazione anticinese non è predominante, ma è comunque un atteggiamento alimentato dai media e strumentalizzato dalla politica. ARTICOLO COMPLETO

COVID-19: Il nuovo Dpcm e tutte le ordinanze regionali

Arriva un nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri per l’emergenza COVID-2019.

Il nuovo Dpcm è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

Cosa prevede in sintesi

In sintesi il Dpcm prevede la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado “ad esclusione dei medici in formazione specialistica e dei tirocinanti delle professioni sanitarie”; la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; l’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19; lavoro agile/smart working applicabile a tutti lavoratori subordinati e tutti i datori di lavoro su tutto il territorio nazionale, con le modalità previste dalla legge 81/2017, a ulteriore modifica di quanto stabilito sul tema dal Dpcm del 25 febbraio 2020 e dal Dpcm del 23 febbraio 2020. www.fnopi.it

Alcolismo

A cura della Dr.ssa Sarah Beggiato

Cos'è l'alcolismo?

Il termine "alcolismo" si riferisce ad una malattia nota come sindrome da dipendenza di alcol, lo stadio più grave tra i diversi problemi legati al consumo di bevande alcoliche, che comincia con il cosiddetto "binge drinking" ovvero "abbuffata di alcol" e che può evolvere nel più grave abuso di alcol.

Cos'è una bevanda standard?

Molte persone rimangono sorprese quando imparano come viene valutato un drink. La quantità di liquido nel nostro bicchiere, o nella bottiglia, non corrisponde necessariamente alla quantità di alcol in essi contenuta. Diversi tipi di birra, vino o liquori al malto possono infatti contenere diverse quantità di alcol. Per esempio, molte birre leggere hanno quasi la stessa quantità di alcol presente in una birra normale:

birra normale: 5% (circa) di contenuto di alcol (per legge superiore al 3,5%)

birra leggera o light: contenuto di alcol maggiore ad 1,2% ma inferiore al 3,5%

birra analcolica: contenuto di alcol inferiore ad 1,2%

Ecco perché è importante conoscere quanto alcol contiene il nostro drink.

Per misurare la quantità di alcol presente nel bicchiere, ed i possibili effetti che può determinare sull'organismo e sulle prestazioni, è stato introdotto il concetto di unità alcolica standard (UA), corrispondente a 12 grammi di alcol puro (o a 10 grammi secondo altre fonti). Per ottenere il numero di unità alcoliche contenute nella bevanda andrà quindi diviso per 12 (o 10) il suo contenuto alcolico espresso in grammi, oppure per 15,2 (o 12,7) il suo contenuto alcolico espresso in millilitri ( %Vol). Ad esempio, una lattina di birra (330 ml), un bicchiere di vino (125 ml), un aperitivo alcolico (80 ml) o un bicchierino di superalcolico (40 ml) corrispondono ciascuno ad una unità alcolica. Un altro modo per chiamare l'unità alcolica è "standard drink" o "drink standard".CONTINUA LA LETTURA